特許無効とライセンス料(2007年7月20日)

許無効とライセンス料 ~既払ライセンス料の返還~

弁護士 貞 嘉徳

1 ゆれる特許の有効性をめぐる判断

-侵害訴訟の現状から-

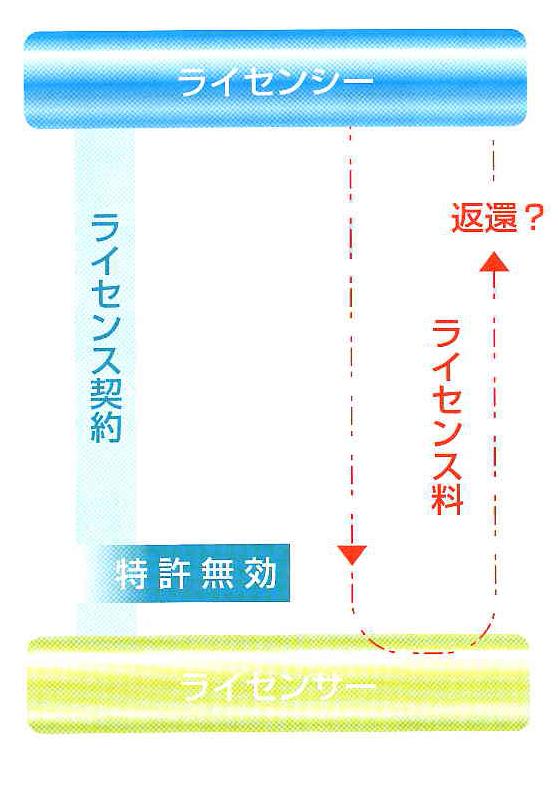

政府は、この数年、知的財産推進戦略本部を発足させ、知財立国にするのだと意気込んでいますが、その割に、キルビー特許事件最高裁判決[i]以降、地裁判決では、侵害訴訟においても「明白」かどうかをあまり重大な要件と考えず、躊躇なく特許無効の判断が示され、特許権者には、冬の時代のように思われます。侵害訴訟が起きると、相手方からは、躊躇なく、無効審判の請求、東京高裁への審決に関する訴訟が起こされるようになりました。特許が無効とされてしまう中、特許権者は、侵害訴訟を起こすべきか否か、相当に悩まざるを得ません。特許が無効とされるリスクのほかにも、生じうる問題を考えなければならないからです。それは、それまでにもらっていたライセンス料がどうなるかという点です。特許無効の審決が確定した場合、特許ははじめから存在しなかったものと扱われます(特許法125条)。そのため、ライセンスを受けていた特許がある日突然無効とされた場合、それまでに支払っていたライセンス料はどう処理されるのか、具体的には、不当利得として返還請求できるのかという点が問題となるのです。

2 特許無効確定後の権利関係

-遡及的無効の意味-

(1)実務上は、そのような不測の事態に備え、ライセンス契約を締結する際、いわゆる不返還特約[ii]を設けておくことが一般的です。その場合、不返還特約に従って処理されることになりますが、不返還特約を設けなかった場合や設けていてもその趣旨が明確でない場合には、問題が顕在化します。

(2)裁判例としては、東京高判昭52.7.20[iii]、東京地判昭57.11.29[iv] などが参考になると思われますが、本問題点にについて正面から判断した裁判例はこれといって見あたりません。

(3)学説上は、①不当利得としての返還を肯定する見解、②否定する見解、いずれも有力に唱えられています。

①肯定説の論拠は、「ライセンス料を受け取るべき基礎となった権利が遡及的に消滅する以上は、特約のない限り、不当利得として返還されるべき」という点にあります。他方、②否定説の論拠は、「権利が遡及的に消滅するとはいえ、特許無効が確定するまでは、市場の先取、競争の排除、差止請求権等の権利不行使といった、ライセンス料の支払いに対応する事実上の保護を受けている以上、不当利得とはならない」という点にあります[v]。

ア 否定説がいう、市場の先取、競争の排除といった利益は、専用実施権[vi]ならともかく、通常実施権[vii]であれば、直ちにそのようにいえるか疑問です。また、差止請求権等の不行使という点は、特許が遡及的に消滅する以上は、本来何ら権利を行使しうる地位になかった以上、当然の結果であるといえ、これを利益であると積極的に評価することはできないものと考えられます。さらに、当該特許技術が既知の技術であった場合には、ライセンスにより発明の恩恵を受けたということもできません。

イ 肯定説を採るとしても、ライセンス料の負担を製品価格に転嫁するなどしている場合には、最終的な損失は消費者に帰属することとなり、不当利得の問題も消費者について検討すべきものと考えられます[viii]。

3 ライセンス料の取決め

-後日の紛争を避けるために-

本問題について、統一的な結論を導くことは難しく、結局のところ、事案の具体的事情に即してケースバイケースで判断すべきものと考えられますが、いかなる事情を考慮要素として判断すべきか、実務上の指針となるような先例が早期に提示されることが望まれます。

特許をはじめとする知的財産権は、国家による審査・判断を経て法的保護が図られるという意味で、国家により創設される特殊な権利であり、この点が問題を複雑化・困難化しています。

ともあれ、先例がなく、結論の予測可能性を欠く現状においては、特許無効という不測の事態に備え、契約上、取扱いを明記しておくべきことが不可欠であるといえます。

以 上

[i] 最判12.4.11:従来、裁判所が特許の有効性を判断することはできないとされていたが、同判決において、特許の無効が明白である場合には、裁判所が特許の有効性を判断できる旨判示された。その後、特許法が改正され、同判決の趣旨が104条の3に明文化されている。

[ii] 「既に支払ったライセンス料については理由の如何を問わず返還を要しない」旨の特約のことをいい、不返還特約と呼ばれる。

[iii] 製法特許等を出願中の商品の製造、販売を目的とする独占権付与契約において、特許等が得られなかった場合に、要素の錯誤による契約の無効が認められるかが争われた事案

[iv] 実用新案登録が無効とされたときに、契約に基づく既払のライセンス料について、契約の錯誤無効を理由に不当利得返還請求が認められるかが争われた事案-不返還特約あり。

[v] 否定説としては、このような論拠を主張する見解が有力に唱えられている。この他、①「ライセンス契約を賃貸借契約等の継続的契約と同様に考え、目的物である権利の消滅によっても契約は将来的に効力を失うにとどまる」とする見解や②「善意占有者の果実収取権の規定(民法189条1項、205条)を援用して、返還請求を否定する」見解などがある。なお、特許が当該技術分野において実質上尊重されていた場合には市場の先取等の利益を受けたといえるとして、不当利得返還請求を否定する折衷的な見解もある。

[vi] 一定の範囲内で、その特許発明を業として独占的に実施することができる権利であり(特許法77条2項)、特許権者であっても当該許諾特許を実施することはできず(同68条但書)、また、当該許諾特許については重ねて専用実施権を設定することはできない。

[vii] 設定行為により定めた範囲内で、その特許発明を業として実施することができる権利であり(特許法78条2項)、専用実施権と異なり、当該許諾特許を特許権者が実施する権利を失うものではなく、また、当該許諾特許について重ねて通常実施権を設定することもできる。

[viii] 特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針第4・3(2)イ(ア)は、特許権消滅後のライセンス料支払いの義務付けについて、不公正な取引方法に該当するおそれの強いものと規定している。

参考文献:工業所有権法-豊崎光衛、商標(第6版)-網野誠、新訂特許法詳説‐三井氏士郎、特許・実用新案の法律相談(増補版)-村林隆一、小松陽一郎共著、新版注釈民法(18)債権(9)第3編第4章(馬瀬文夫=小野昌延)、知財ライセンス契約の法律相談-山上和則、藤川義人編集、別冊ジュリスト特許判例百選(第一版、第三版)ほか